ジョン・ウィンダムの『トリフィド時代 (The Day of the Triffids)』を読みました。 1950年代のイギリスで書かれたSF小説ですが、特に古さを感じさせることもなく、とても読みやすかったです。

物語は、ある日突然、ほとんどの人間が視力を失ってしまうところから始まります。 地球が美しい光を放つ流星群の中を通過していたとき、その光を見た人たち全員が翌朝から視力を失ってしまったのです。 当然、ほとんどの社会活動が停止し、世界は静かな混乱に陥ります。 朝になって理由もわからず目の前が真っ暗になっていたら、絶望するのも無理はありません。 しかも周りの人もみんな目が見えなくなっているという……。

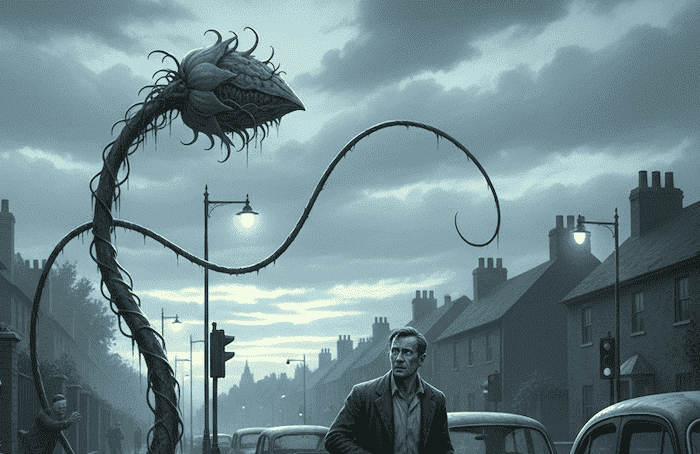

人類の困難はそれだけではありませんでした。 当時、植物油の採取用に栽培されていた トリフィド という巨大な植物が、人間を襲い始めたのです。 どうやら音に反応しているらしく、近づいた人間を毒のある刺毛で叩きつけます。 しかもこの植物は、ゆっくりですが歩くこともでき、今や至るところに繁殖していました。 ギャーーー

研究者のひとりは以前から、「トリフィドと盲人が対峙すれば、勝つのはトリフィドだ」と語っていましたが、その構図が現実になってしまったのです。 主人公のビルは幸運にも視力を失わなかった数少ない人間の一人ですが、人間がどれほど群れとして生きる生物なのかを思い知らされます。 がらりと変わってしまったこの世界で生き延びるために、人々はさまざまな考えを持つ集団に分かれていきます。 これまでとは異なる生き方を法として強制しようとするグループもあれば、他者の支配をできるだけ避けようとするグループもあります。 誰にも正解は分かりませんが、人間はどのように生きていくべきなのでしょうか。

こうした現実には起こりそうもない出来事を擬似体験できるのは、SF小説の醍醐味の一つです。 しかし、コロナ禍という現実を経験した今では、もはや何が起こってもおかしくないと感じてしまいます。

どうか、植物が歩き出しませんように。